最近后台问得最多的一个问题。

“为什么我写得这么用心,阅读量却总是个位数?”

说实话。

三年前我也这样问自己。

那会儿每天熬到凌晨两点写稿。

选题反复推敲。

排版改了又改。

结果呢?

阅读量常年两位数,偶尔破百要发朋友圈庆祝。

直到我开始拆解那些10万+的文章。

一篇一篇地扒。

逐字逐句地研究。

才突然发现一个残酷的真相。

爆文从来不是靠运气,而是有一套可复制的底层逻辑。

今天把我踩过的坑、验证过的方法。

毫无保留地分享给你。

第一层认知:爆文≠好文章

很多人以为。

文笔好、内容深刻,就能写出爆文。

大错特错。

我拆解过上百篇10万+的文章。

发现一个共同点。

它们都不是最“好”的文章。

却是最“对”的文章。

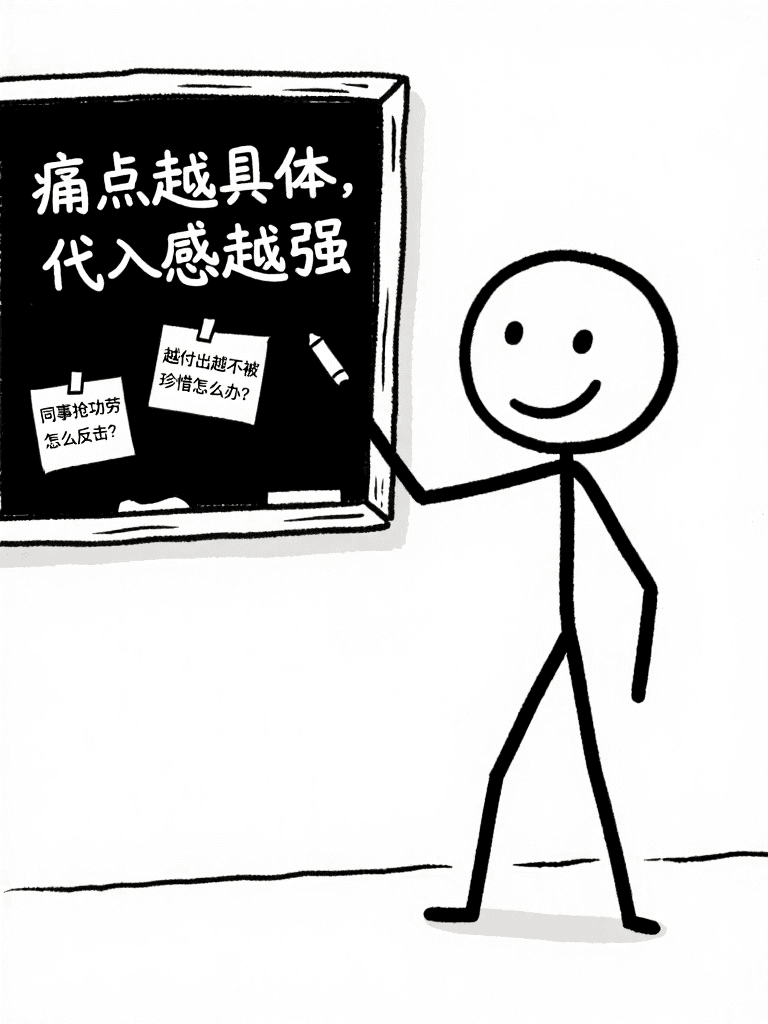

什么叫“对”?

精准踩中读者的某个痛点。

比如情感类爆文。

不会泛泛而谈“婚姻要经营”。

而是具体到——

“越付出越不被珍惜怎么办?”

“老公回家就躺平,该不该离婚?”

职场类爆文也一样。

不会只说“要学会沟通”。

而是聚焦——

“被领导当众批评如何化解?”

“同事抢功劳,怎么巧妙反击?”

你看。

痛点越具体,读者越容易代入。

越容易代入,传播力就越强。

这也是为什么。

有些文章你看着平平无奇。

阅读量却能轻松破万。

因为它说出了某个群体的“集体隐痛”。

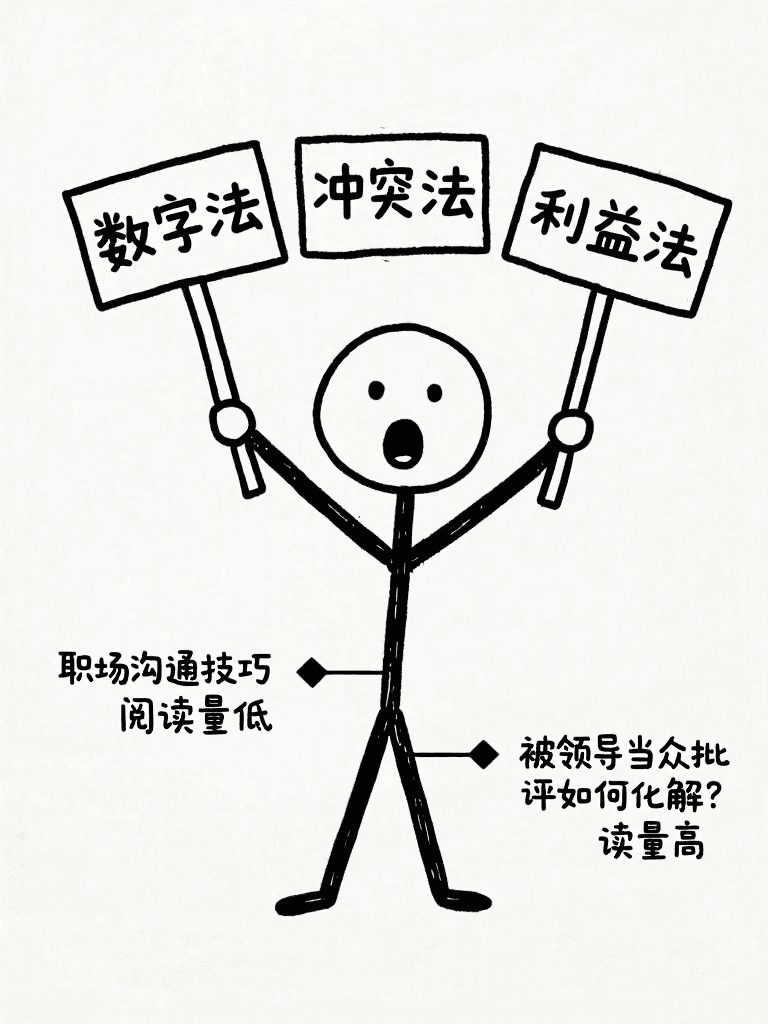

第二层认知:标题定生死

再好的内容。

标题不行,等于白写。

我做过一个测试。

同一篇文章,换3个不同标题。

阅读量能相差5倍。

为什么?

因为读者刷信息流的时候。

平均停留时间只有1.5秒。

你必须在这1.5秒里。

给他一个“必须点开”的理由。

什么样的标题能勾住人?

分享几个屡试不爽的公式。

数字法

3个技巧、5个避坑点、7天见效。

数字让信息更可感知。

读者能快速判断“值不值得看”。

冲突法

“做公众号3年我才明白:太努力反而赚不到钱”

打破常规认知。

制造好奇心。

利益法

“新手必看!200个公众号运营模板,直接套用”

明确告诉读者“能得到什么”。

记住。

标题不是标题党。

而是给内容找个“最有吸引力的包装”。

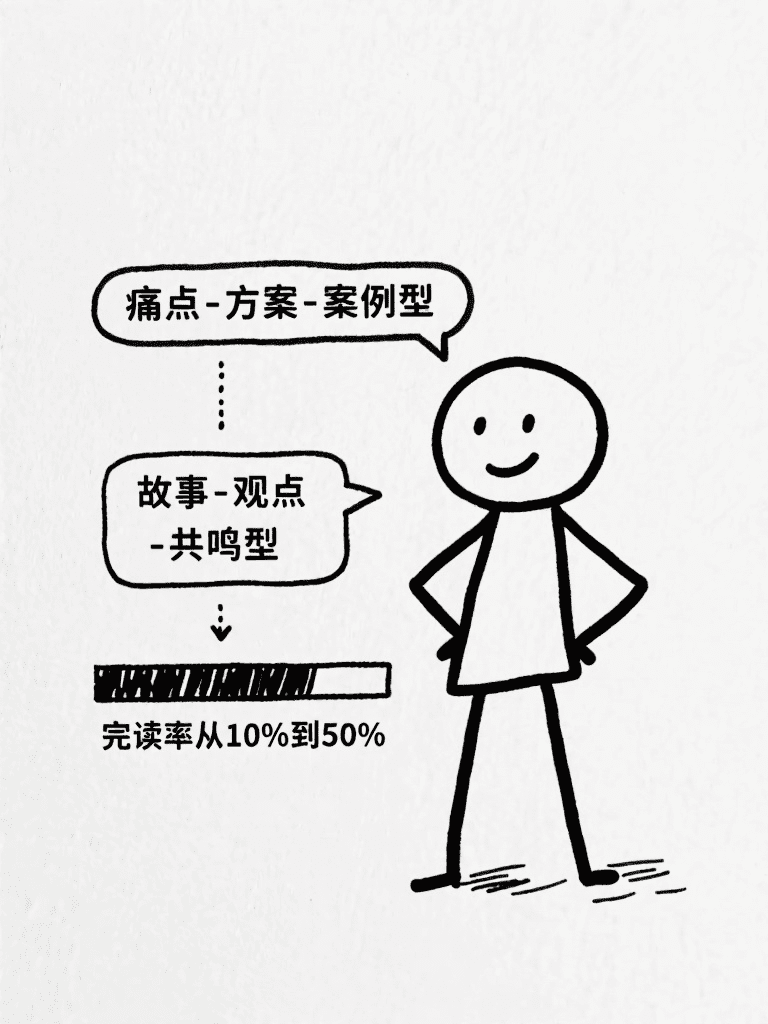

第三层认知:结构决定完读率

很多人写文章。

开头用心设计。

中间开始注水。

结尾草草收场。

结果呢?

打开率还行。

完读率惨不忍睹。

爆文的结构。

本质上是“情绪引导”的过程。

我总结了3种屡试不爽的黄金结构。

痛点-方案-案例型

先戳中具体困扰。

再给可落地方法。

最后用真实案例佐证。

比如写“职场沟通”。

开头:你有没有遇过这种情况?明明是好心提醒,同事却觉得你多管闲事。

中段:3个说话技巧,让对方既听进去又不反感。

结尾:我用这个方法和领导沟通后,项目顺利推进了。

故事-观点-共鸣型

用小故事拉近距离。

提炼接地气的观点。

最后链接读者经历。

问题-分析-结论型

从热点切入。

拆解问题本质。

给出明确结论。

核心原则是什么?

让读者的情绪跟着你的内容走。

从“有感觉”到“想转发”。

第四层认知:变现是价值的自然延伸

说到这里。

肯定有人会问。

“内容做起来了,怎么变现?”

很多人对变现有误解。

以为就是“硬插广告”“拼命带货”。

其实不是。

真正的变现。

是让读者在获取价值的同时,自然而然地付费。

举个例子。

你写了一篇“婚姻冷战”的文章。

讲了3个破冰技巧。

文末提一句——

“我整理了一份《夫妻沟通话术模板》。”

“里面有10种场景的具体话术。”

“关注后回复‘话术’就能领取。”

这样的转化。

读者不会觉得是广告。

反而会觉得“正好能解决我的问题”。

从流量主、带货返佣。

到互选广告、内容付费。

每个阶段都有适配的变现模式。

关键是什么?

别脱离定位,别消耗信任。

第五层认知:方法论再好,不如开始行动

分享了这么多。

其实核心就三句话。

痛点要精准

别说大道理,说具体场景里的困扰。

结构要清晰

开头戳痛点,中段给方法,结尾促转化。

变现要自然

内容是1,变现是后面的0。

但说实话。

看懂方法论和真正做出爆文。

中间还隔着“实操经验”这道坎。

就像学游泳。

光看教程是学不会的,得下水练。

如果你想系统掌握。

相关资料获取:fuye5123

琼ICP备2024040541号号

琼ICP备2024040541号号